[Abaixo, está uma transcrição integral do episódio, que inclui a tradução de todas as partes em inglês. Todas as entrevistas que fizemos para esta peça estão disponíveis na sua totalidade, sem edição, aqui (com Beatriz Gomes Dias), aqui (com LBC), aqui (com Mamadou Ba) e aqui (com Miguel Vale de Almeida).]

PARTE 0

James Baldwin, escritor norte-americano, ativista anti-racista, anti-colonialista e anti-imperialista, morreu a 1 de dezembro de 1987.

James Baldwin: Uma das coisas que mais aflige este país é que as pessoas brancas não sabem quem são e de onde vêm. É por isso que pensam que eu sou um problema. Eu não sou um problema. A vossa história é. E enquanto vocês fingirem que não conhecem a vossa história serão prisioneiros dela. E não há dúvida sobre se estão a libertar-me a mim. Porque vocês não conseguem libertar-vos a vocês. Nós estamos nisto juntos.

Baldwin foi um dos mais influentes escritores da sua geração e uma das personalidades mais relevantes do movimento pela igualdade dos Direitos Civis nos Estados Unidos da América, nas décadas de 50 e 60. Passados 31 anos da sua morte, relembramos a sua vida e obra. Seja toda a gente bem vinda ao Dois Pontos, um programa Fumaça onde a atualidade é explicada.

PARTE I

Presidente da Mesa: O senhor James Baldwin não precisa sequer de uma introdução. A sua reputação, tanto como romancista, como de ativista pelos Direitos Civis é internacional. O seu terceiro romance, “Another Country”, foi publicado hoje como livro de bolso, em Inglaterra. O senhor Baldwin e o senhor Buckley, são muito bem-vindos à Casa, esta noite [aplausos].

1965. Na Universidade de Cambridge, em Inglaterra, a Cambridge Union, uma sociedade de debates fundada em 1815, gerida poralunos da instituição, organizou um debate. Na sala, aguardavam cerca de 700 estudantes, e 500 outros encontravam-se espalhados entre o café, a biblioteca e salas da faculdade, com os olhos postos nos ecrãs das televisões, onde seria transmitido o evento.

No confronto estariam dois convidados: William F. Buckley, escritor, comentador político e editor – à altura – da National Review, uma revista conservadora de comentário político, e James Baldwin, que “quase não precisava de introdução”, dizia o presidente da mesa. Como mote para discussão perguntava-se: “Terá o Sonho Americano sido conseguido à custa do Negro americano?”. Depois de dois alunos discursarem, entraria Baldwin.

Presidente da Mesa: E agora, é com muito prazer e com um grande sentido de honra que chamou o senhor James Baldwin para falar em terceiro lugar neste debate [aplausos].

Jornalista: Agora temos o senhor James Baldwin, a estrela da noite, que tem estado sentado, a ouvir atentamente, e receber uma maravilhosa receção aqui, na Cambridge Union. Há um tremendo entusiasmo de todos os lados da Casa, para com o senhor Baldwin…

Baldwin era uma estrela, dizia o jornalista que acompanhava o debate. Estávamos em pleno movimento pelo Direitos Civis das pessoas negras, que lutava contra a segregação racial nos Estados Unidos da América e por direitos iguais para todas as pessoas. No ano anterior, em 1964, o presidente Lyndon B. Johnson, tinha assinado a “Lei dos Direitos Civis”, depois do assassínio de John F. Kennedy. A nova legislação proibia, pela primeira vez, a discriminação racial, religiosa e de género no acesso a emprego, a escolas, a espaços públicos ou ao direito ao voto.

No final dos anos 50, James Baldwin voltou do seu exílio em França e na Turquia para fazer parte do movimento anti-racista, que ganhava força nos Estados Unidos. Fez uma visita ao Sul do país, de onde escreveu, em 1959, no ensaio “Nobody Knows My Name: a Letter from the South”: “A segregação é não-oficial no Norte e oficial no Sul, uma diferença crucial que não faz nada, ainda assim, para aliviar muitos dos Negros do Norte”. “Foi um velho negro em Atlanta que me olhou nos olhos e me indicou para o meu primeiro autocarro segregado. Passei muito tempo a pensar nesse homem. Nunca mais o vi novamente. Não consigo descrever o olhar que trocámos entre nós, enquanto lhe pedia direções. (…) E foi, talvez, porque estava a entrar para um autocarro segregado e a imaginar como Negros têm suportado estas e outras indignidades há tanto tempo, que este homem me impressionou. Ele parecia saber o que eu estava a sentir o que ele também tinha sentido, toda a sua vida, com uma pressão muito maior. Mas os meus olhos nunca veriam o inferno que os olhos dele já tinham visto. E este inferno era, simplesmente, de que nunca, em toda a sua vida, nada lhe tinha pertencido, nem a sua mulher, nem a sua casa, nem o seu filho, que podiam, a qualquer momento, ser-lhe roubados pelo poder das pessoas brancas. É isto que significa paternalismo. E durante o resto do tempo em que eu estive no Sul, vi os olhos de velhos homens negros ”.

Quando foi à Universidade de Cambridge, Baldwin já tinha lançado vários livros marcantes – como “Notes of a Native Son”, em 1955, “Giovanni’s Room”, em 1956, “Another Country”, em 1962, ou “The Fire Next Time”, em 1963 -, e era um escritor reconhecido internacionalmente. Dava entrevistas, participava em manifestações, debates e até reuniões com políticos do governo federal Americano.

Mamadou Ba: Ele foi uma figura pop, quase. Baldwin era presença permanente nos plateaus de televisão em Inglaterra, França, Suíça. Há um filme sobre ele em 62 – vê bem – com a televisão Suíça.

Este é Mamadou Ba, dirigente da associação SOS Racismo, uma organização anti-racista em Portugal, que já entrevistámos aqui no Fumaça.

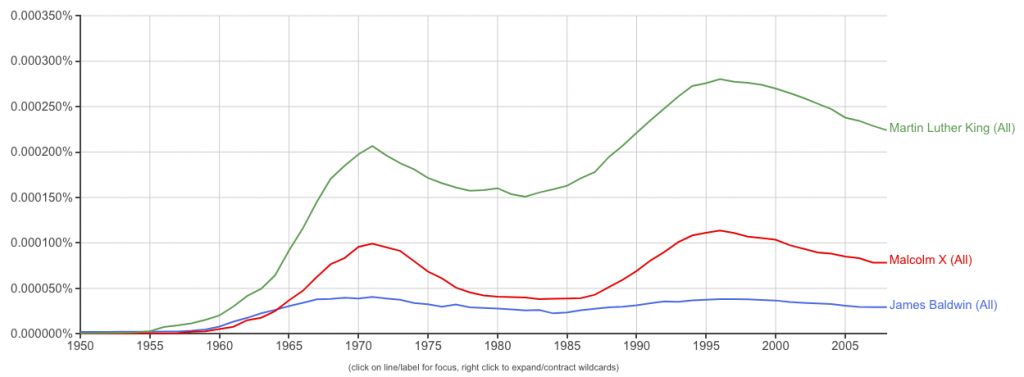

Se Baldwin era uma figura pop nos anos 50 e 60, a verdade é que, hoje, quando o comparamos com outras personagens históricas do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, como Martin Luther King ou Malcolm X, é quase um desconhecido. O Ngram Viewer, um projeto da Google que avalia a frequência com que palavras foram utilizadas ao longo do tempo em todos os livros que compõe a Google Books – neste momento, mais de 25 milhões -, mostra que, entre 1955 e 1965, Luther King, Malcolm X e Baldwin, tinham mais ou menos a mesma relevância. Depois dessa altura e, principalmente, depois do assassínio de X, em 1965 e de Luther King, em 1968, a quantidade de citações muda. Até 2008 (ano em que termina a análise da Google) Baldwin é tão citado como nos anos 60; já Luther King e Malcolm X tornaram-se muito mais populares.

Por cá, uma pesquisa no Google por “James Baldwin”, em português e em Portugal, devolve cerca de 26.600 resultados; 28.200 para Malcolm X; 344.000 para Martin Luther King.

Ricardo Esteves Ribeiro: Mas achas que deixou de ser conhecido? Porque aí estavas a dizer quer era conhecido. Deixou de ser?

Mamadou Ba: Deixou de ser! Deixou de ser muito conhecido. Mas porquê? Porque há uma elite cultural que se desligou da agenda do anti-racismo. Se tu fores ver, as pessoas com quem ele lidava: Jean Genet, Sartre, que eram intelectuais de grande gabarito mas tinham esta preocupação de usarem o seu privilégio para trazerem uma agenda anti-racista.

Ricardo Esteves Ribeiro: O Sartre escreveu o prefácio do livro do Fanon.

Mamadou Ba: Sim, e da primeira recolha de poesia da Présence Africaine, L’éthiopiques. E outros. Há tantos. Mas eu acho que o facto de nós termos perdido essa capacidade militante da elite académica, da elite intelectual, da sua disponibilidade em disputar com sujeitos não brancos a hegemonia cultural, fez com que o Baldwin ficasse outra vez esquecido.

Nem mesmo na Academia e nas Ciências Sociais em Portugal, o trabalho que Baldwin deixou – apesar da sua produção intelectual nesta área – é divulgado, diz Miguel Vale de Almeida, antropólogo, professor e investigador no ISCTE.

Ricardo Esteves Ribeiro: Qual é que é a importância, se é que existe, do Baldwin na Academia?

Miguel Vale de Almeida: Olha, cá, que eu saiba, nenhuma. Mas cá, o problema é que, à partida, temos poucos nichos de trabalho sobre, por exemplo, o que poderíamos chamar uma literatura ou uma produção cultural relacionada com a africanidade ou com a afrodescendência, ou com questões de racismo. Temos muito pouco.

Mas Baldwin não é o único. Intelectuais como Frantz Fanon, psiquiatra nascido na ilha da Martinica, no Mar das Caraíbas – território ocupado por França desde 1635, a que internacionalmente se deixou de chamar colónia e, ainda hoje, vive sob domínio de Paris, ainda que com estatuto de região administrativa – e um dos mais relevantes pensadores anti-racistas do século XX, que esteve envolvido na luta pela independência da Argélia contra o império francês, são esquecidos em Portugal e ignorados pela Academia. E não é um problema da língua: apesar de Fanon escrever em francês e Baldwin em inglês, há outros exemplos de pensadores africanos das ex-colónias e líderes das lutas de libertação contra o império português – como é o caso de Amílcar Cabral, fundador do PAIGC (Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde) – que ficam de fora, e só são estudados como objeto de tese, por alguns investigadores, ou em contextos muito específicos.

Miguel Vale de Almeida: Eu acho que há, de facto, segmentos que estudam coisas de colonialismo e pós-colonialismo, que estudam coisas de discriminação racial e por aí fora. Certos cursos específicos, cadeiras, grupos de pesquisa, sem dúvida que têm de fazer todo esse historial que já é cosmopolita e internacional. Nós sabemos perfeitamente como é que no ponto x, um determinado movimento foi influenciado mais por Malcolm X do que por exemplo, Martin Luther King, e por aí fora. Há várias tendências que são identificadas. Há pessoas inclusive a fazerem esse trabalho já muito bem sobre a parte lusófona disso tudo: Amílcar Cabral, e por aí fora. Agora, o que há, é que toda a história da ciência, mesmo das humanidades e das ciências sociais está cheia de ocultações de contribuições negras. Por exemplo, uma famosa é como grande parte da sociologia e dos estudos urbanos e por aí fora omitiram a contribuição do Du Bois, que é uma personagem fundamental da sociologia americana, por não concordarem com a forma como ele interpretava a organização racial americana.

É fácil perceber o porquê de, nos anos 50, 60 ou 70, autores negros anti-colonialistas e anti-imperialistas não terem sido divulgados em Portugal. Enquanto todos os impérios europeus caíam, com várias ex-colónias francesas (como a Argélia ou Senegal), belgas (como a República Democrática do Congo ou o Ruanda), britânicas (como a Índia, a Nigéria ou a Líbia), italianas (como a Somália ou a Eritreia) ou até espanholas (como Guiné-Equatorial) a tornarem-se independentes a partir desde os anos 40, Portugal mantinha-se “orgulhosamente só”. Por isso, era importante para o Estado Novo que as vozes dissidentes não cruzassem o Atlântico, não fosse alguém perceber que a descolonização iria acontecer, mais tarde ou mais cedo.

Mesmo depois da descolonização portuguesa, a voz de Baldwin não chegou cá. Apenas 30 anos depois da sua morte, em 2018, foi traduzido e editado em Portugal um livro seu: “Se Esta Rua Falasse”, publicado originalmente nos Estados Unidos em 1974 com o título “If Beale Street Could Talk”. Apesar da Alfaguara Portugal, a editora, ter já anunciado a edição de mais um livro seu, em 2019, este é o único romance de Baldwin publicado, até hoje, por cá. Por essa razão, todos os excertos de textos seus que vão ouvir daqui para a frente, são uma tradução livre nossa.

Mamadou Ba: Resgatá-lo também é muito importante se calhar para muita gente porque ele tem uma vantagem que eu acho que os outros teóricos não têm. Porque ele tem uma forma muito condensada, mas muito direta, de confrontar as sociedades racistas com o problema do racismo. E desafia-os a curarem-se do racismo, porque é sobretudo para que questionem o seu lugar. Que é no fundo no fundo no fundo, a questão racial hoje, numa sociedade pós-colonial, é sobretudo isto: é a questão do lugar. Qual é o meu lugar? Qual é o lugar também do branco? Quer dizer, como é que nós podemos disputar o lugar?

Mas há outra razão para que Baldwin não tenha sido tão divulgado, diz Mamadou Ba.

Mamadou Ba: A orientação sexual dele – não se fala muito disso -, mas participa muito da sua não divulgação. A censura que ele viveu durante e depois da morte dele – o Baldwin morreu em 87, não é. Antes disso, nada dele se falava em Portugal. Depois disso, também nada.

Falaremos sobre Baldwin, a sua sexualidade e o seu pensamento sobre esse tema mais à frente. Agora, voltamos ao debate que há pouco ouvíamos. James Baldwin:

PARTE II

James Baldwin: Enquanto crescia, fui ensinado pelos livros de História americanos que nem África nem eu tínhamos história. Que eu era um selvagem sobre o qual quanto menos se dissesse, melhor;que tinha sido salvo pela Europa e trazido para a América. E, claro, eu acreditei nisso. Não tinha grande escolha. Aqueles eram os únicos livros que existiam. Toda a gente parecia concordar. Se saíssem do Harlem, mesmo à saída do Harlem, na Baixa, o mundo concordava: ‘o que vês é muito maior, mais limpo, mas branco, mais rico, mais seguro, do que tu és. Eles recolhem o lixo, as pessoas, obviamente, conseguem pagar seguros de vida, as suas crianças parecem felizes, seguras, e tu não és’. E depois regressas a casa e parece, claro, que é um ato de Deus, que é verdade. Que tu pertences onde as pessoas brancas te colocaram.

James Arthur Jones nasceu em agosto de 1924, no Harlem, um bairro de Manhattan, a norte do estado de Nova Iorque. Desde o início do século XX, com os efeitos da “Grande Migração Negra”, que levou mais de sete milhões de pessoas americanas desde o sul do país para o norte, o Harlem tornou-se um bairro maioritariamente negro e um centro cultural crucial nos Estados Unidos. Foi lá que nasceram ou viveram figuras como Louis Armstrong, Duke Ellington, Billie Holiday, Harry Belafonte, Nina Simone, Tupac Shakur, Malcolm X ou Du Bois.

Baldwin é filho biológico de Emma Berdis Jones e de um homem que nunca conheceu. Aquele a que sempre chamou pai casou com a sua mãe três anos depois de ele nascer: David Baldwin – foi dele que recebeu o apelido. No ensaio “Notes of a Native Son”, escreveu: “O meu pai parecia não saber exatamente que idade tinha, mas a sua mãe tinha nascido durante o tempo da escravatura. Ele fez parte da primeira geração de homens livre”. Em 1865, foi aprovada nos Estados Unidos a 13ª emenda à Constituição, onde se lê: “Não haverá, nos Estados Unidos ou em qualquer lugar sujeito à sua jurisdição, nem escravatura, nem trabalhos forçados, salvo como punição de um crime pelo qual o réu tenha sido devidamente condenado” – foi menos de 60 anos antes de James Baldwin nascer.

O seu pai era evangélico, dizia sermões numa igreja Batista em Harlem, e foi assim que a religião entrou na sua vida. Entrou para a igreja aos 14 anos. Tornou-se pregador, também ele, e dizia um sermão por semana, por vezes mais. “Nada do que me aconteceu desde essa altura, igualou o poder e a glória que algumas vezes sentia, a meio de um sermão”, escreveu no ensaio “Letter From a Region in Mind”, em 1962, quase com 40 anos . Nesse texto, conta também o processo que, três anos depois de ter entrado, o levou a sair da igreja: “Apercebi-me que a Bíblia tinha sido escrita por homens brancos. Eu sabia que, de acordo com muitos Cristãos, eu era descendente de Cam, que foi amaldiçoado, e que, por causa disso, eu estava predestinado a ser um escravo [Cam é uma personagem bíblica, filho de Noé. O seu filho, Canaã, foi amaldiçoado e considerado “o servo dos servos”]. Isto não tinha nada que ver com o que eu era, continha ou poderia tornar-me; o meu destino tinha sido selado para sempre, desde o início dos tempos. E parecia, de facto, que quando se olhava para a Cristandade, era nisto que a Cristandade efetivamente acreditava. Era, certamente, a maneira como se comportavam”. Um ano depois, num debate com Malcolm X, ativista pelos Direitos Civis e líder muçulmano, explicou que não era religioso.

James Baldwin: Eu não sou religioso e, por isso, como não sou religioso, todas as teologias, para mim, são suspeitas. Todas as teologias têm uma certo utilidade. Mas eu nunca, por exemplo, acreditei no mito da Virgem Maria, e nunca percebi exatamente porque era necessário propagar essa noção tão peculiar. (…) Eu sei que tipo de mundo gostaria de ver. Gostaria de pensar em mim como não precisando de ser suportado por um mito. Gosto de me ver a mim próprio como sendo capaz de enfrentar o que quer que tenha de enfrentar, mas como eu. Lidar com o que tenho e com o que existe sem ter de ter a minha identidade dependente de algo que tenha de, no final, ser crido, que não possa ser testado. É por isso que as pessoas se convertem à religião, vocês sabem Eu acho que não há grandes perigos nisso. O que eu gostaria de ver, e talvez nunca o consigamos ver, é um mundo onde estas coisas não são necessárias. Em que eu não terei a necessidade de inventar, efetivamente, uma herança e uma história que possa lidar com a história que existe e que, para que consiga lidar com o resto, não tenhamos de sentir-nos superiores, mas simplesmente ser parte deles. Por mais fácil que isso seja, gostaria de ver um mundo em que não existem negros e não existem brancos, onde isso não interessa. Porque enquanto isso interessar, enquanto interessar quem faz parte ou quem não faz, a confusão será enorme e o derramamento de sangue será enorme.

A crítica ao cristianismo e à Igreja está presente na sua obra e vida desde essa altura. Para Baldwin, Deus foi usado pelo homem branco como ferramenta na colonização e escravatura em África e no racismo instituído há centenas de anos. Deus teria criado os seres humanos, mas não fez os negros à sua imagem. Escreve no livro “Everybody’s Protest Novel”, em 1949, quando tinha 25 anos: “Então, o africano exilado, pagão, precipitou-se do local do leilão para os campos, ajoelhou-se perante aquele Deus em quem agora devia acreditar; que o criou, mas não à sua imagem e semelhança. Este cenário, esta impossibilidade, é a herança do Negro na América: Lava-me, implorava o escravo ao seu criador, e eu deverei tornar-me branco, branco, ainda mais branco do que a neve! Já que o preto é a cor do mal; apenas as vestes dos bem-aventurados são brancas. É com este clamor, inexorável no ar e no crânio, que ele deve viver”.

Aqui, fala a alunos da West Indian Student Centre, uma associação de estudantes em Londres, em 1968.

James Baldwin: Se num lindo dia eu descobrir que fui enganado durante todos os anos da minha vida, e que a minha mãe e o meu pai foram enganados também. Se eu descobrir que, de facto, ainda que eu tenha sido criado, comprado e vendido como uma mula, eu nunca fui uma mula. Se eu descobrir que nunca fui realmente feliz a apanhar todo aquele algodão, e a escavar todas aquelas minas para fazer outras pessoas ricas. E se eu descobrir que todas aquelas cantigas que os negros cantavam e cantam não eram só expressões inocentes de um povo primitivo, mas expressões extremamente subtis, e perigosas e trágicas de como era estar aprisionado. Então, pela presença de alguém ou, simplesmente, pela tentativa de andar daqui para ali, começas a assustar o mundo branco. Eles sempre souberam que tu não eras uma mula. Eles sempre souberam que ninguém deseja ser um escravo. Eles sempre souberam que os fardos de algodão e as fábricas de têxteis e as metrópoles inteiras construídas com trabalho negro, não estavam a ser construídas pelos negros só por amor. Eles faziam-no debaixo do chicote, sob ameaça da arma e, de uma ainda mais desesperada e subtil ameaça, a da Bíblia.

PARTE III

O pai de Baldwin morreu em 1943, de tuberculose. O funeral realizou-se no dia do seu 19.º aniversário. No ensaio “Notes of a Native Son”, Baldwin descreve o ódio que ele e os irmãos lhe sentiam, pela amargura e ressentimento com que levara a vida. Pouco tempo antes da sua morte, visitou-o depois de vários anos de ausência: “Visitei o meu pai pela primeira vez durante a sua doença e pela última vez na sua vida. No momento em que o vi, soube porque tinha adiado esta visita tanto tempo. Disse à minha mãe que não o queria ver porque o odiava. Mas isto não era verdade. Tinha-o odiado e queria apenas manter este ódio. Não queria olhar para ele como uma ruína: não tinha sido uma ruína que eu tinha odiado. Imagino que uma das razões porque as pessoas se agarram de forma tão persistente ao seus ódios é porque sentem que, quando o ódio tiver passado, serão forçadas a lidar com a dor”.

O ódio é um tema que Baldwin aborda durante toda a sua vida. “Ser um Negro neste país e ser relativamente consciente, é estar quase sempre enraivecido. Então, o primeiro problema é como controlar a raiva para que ela não te destrua”, disse numa entrevista à revista Cross Currents, em 1961.

Nesta altura, nos Estados Unidos, pessoas negras eram impedidas de entrar em certos estabelecimentos; não podiam sentar-se, em certos autocarros, em zonas apenas para brancos; as escolas eram segregadas; o voto não era um direito de todos. Entre 1942 e 1943, Baldwin viveu e trabalhou em New Jersey, um estado que faz fronteira com Nova Iorque, e foi aí que, repetidamente, lhe foi negada a entrada em bares, restaurantes ou pistas de bowling. No ensaio “Notes of a Native Son”, James Baldwin descreve, uma vez em que foi com um amigo branco ao cinema ver “The Land Is Mine”, de Jean Renoir. Depois do filme, entraram num restaurante, para jantar e, quando pediam um hambúrguer e um café, o empregado disse: “Nós não servimos negros, aqui”. Baldwin e o amigo saíram do restaurante: “Não fazia ideia do que ia na minha cabeça, claro que não tinha nenhum plano consciente. Eu queria fazer algo para esmagar caras brancas, que me estavam a esmagar a mim. Andei, talvez, um quarteirão ou dois até chegar a um restaurante enorme, brilhante e moderno no qual eu sabia que nem mesmo a intervenção da Virgem Maria faria com que me servissem. Abri as portas e sentei-me numa mesa para dois, no primeiro lugar vazio que vi, e esperei.

Não sei quanto tempo esperei e, até hoje, ainda me questiono com que cara poderia eu estar. Fosse ela qual fosse, assustei a empregada que apareceu pouco tempo depois e, no momento em que ela apareceu, toda a minha fúria fluiu na sua direção. Odiei-a pela sua cara branca e pelos seus olhos esbugalhados, espantados e assustados. Senti que se acha que um homem negro é assim tão assustador eu faria com que o seu medo valesse a pena.

Ela não me perguntou o que queria mas repetiu, como se tivesse aprendido nalgum lado, “Não servimos Negros aqui”. Não disse aquilo com a hostilidade brusca e sarcástica a que me habituei enquanto crescia mas, antes, com um tom de desculpa na sua voz, e de medo. Isto fez-me mais frio e homicida que nunca. Senti que tinha de fazer alguma coisa com as minhas mãos. Queria que ela viesse para suficientemente perto de mim, para ter o seu pescoço entre as minhas mãos.

Então, fingi que não a tinha percebido, para que ela se aproximasse. Ela deu um pequeno passo em frente com o seu lápis incongruentemente pousado sobre o bloco de notas e repetiu a fórmula: “Não servimos negros aqui”.

Por alguma razão, com a repetição dessa frase, que estava já a soar na minha cabeça, como mil sinos a repicar num pesadelo, apercebi-me que ela nunca iria chegar-se mais perto e que eu teria de atacar à distância. Não havia nada na mesa que não fosse uma caneca banal, meio cheia de água, peguei nela e atirei-lha com toda a minha força. Ela baixou-se e a caneca estilhaçou-se contra o espelho, atrás do bar. E, com esse som, o meu sangue, que estava congelado, descongelou bruscamente, e eu voltei de onde tinha estado. Vi o restaurante pela primeira vez, as pessoas já com as suas bocas abertas, a levantarem-se com o que me parecia ser uma só pessoa, e apercebi-me do que tinha feito e onde estava, e fiquei assustado. Levantei-me e comecei a correr em direção à porta. Um homem anafado e barrigudo agarrou-me pela nuca quando eu estava a chegar à porta e começou a bater-me na cara. Dei-lhe um pontapé, soltei-me e corri para a rua. O meu amigo sussurrou “Corre”, e eu corri.

Os meus amigos ficaram à porta do restaurante o tempo suficiente para despistar os meus perseguidores e a polícia que chegaram, disse-me ele, ao mesmo tempo. Não sei o que lhe disse quando ele veio ter comigo ao meu quarto, nessa noite. Não podia ter dito muito. Senti, da maneira mais estranha e horrível, que de alguma forma o tinha traído. Vivi isso vezes e vezes sem conta, tal como alguém revive um acidente de automóvel depois de ter acontecido, quando já está sozinho e seguro. Não conseguia ultrapassar dois fatos, ambos igualmente difíceis de aceitar e um deles era que poderia ter sido morto. Mas o outro era que eu tinha estado pronto para matar. Não via nada muito claro, mas via isto: que a minha vida, a minha vida real, estava em perigo. Não por algo que outras pessoas me pudessem fazer, mas pelo ódio que eu carregava dentro do meu coração”.

Quis dizer-vos este longo texto porque me arrepiei quando o li pela primeira vez. Este excerto é das coisas mais tristes que li de James Baldwin. Não há muita gente que descreva abertamente o ódio e a raiva que sente, e que admita, ainda assim, que esse ódio o pode matar.

LBC: Eu, aquilo que eu posso dizer, é que aqui em Portugal já senti raiva. Já senti raiva…

Flávio Almada, também conhecido por LBC, é rapper, membro da Plataforma Gueto, uma plataforma anti-racista, e da Associação Cultural Moinho da Juventude, um projeto comunitário sediado na Cova da Moura, na Amadora, que venceu, em 2007, o prémio de Direitos Humanos da Assembleia da República.

LBC: E o mais estranho era se eu não sentisse. O mais estranho era se eu não sentisse. Com a forma como a nossa população é tratada aqui, e mesmo pessoalmente, se eu não sentisse raiva… ou já estou completamente coisificado. Se eu não sentisse raiva… eu senti raiva. Agora… odiar alguém, nunca odiei ninguém assim.

LBC é um dos seis residentes da Cova da Moura que, em fevereiro de 2015 foram violentados física e psicologicamente por vários agentes da Polícia de Segurança Pública, em Alfragide, acusa o Ministério Público. Tinha ido pedir explicações sobre a prisão de um outro residente, detido nessa tarde, e acabou por ficar, ele próprio, e mais cinco pessoas, detido durante dois dias. Em dezembro de 2017, numa imputação sem precedentes, 17 agentes da PSP foram acusados pelos crimes de falsificação de documento agravado e denúncia caluniosa e de tortura, sequestro, injúria e ofensa à integridade física qualificada, agravados pelo ódio e discriminação racial.

LBC: Porque? Eu não tenho direito a ter raiva? Se a raiva é humana, porque é que eu não posso ter raiva se eu sou constantemente… a existência do racismo estrutural e articulado a outras coisas também, tenta de qualquer forma não deixar-nos viver, e agora esperar… É claro, é claro. Como é que não? É claro que sentes. E se alguém linchar o teu irmão ou a tua irmã. Ou violar a tua irmã. Ou entrar na tua casa como fazem várias vezes no bairro que rebentam com a porta e batem até nos idosos e não respeitam ninguém. Claro que passa pela cabeça muita coisa. E passa pela cabeça muita coisa. Eu não posso falar por todos, mas eu já senti raiva e tenho raiva.

Beatriz Gomes Dias: O que eu sinto é uma raiva sobre a dificuldade que é combater isto, percebes?

Esta é Beatriz Gomes Dias, professora de Biologia numa escola do ensino secundário, em Lisboa, e uma das fundadoras da DJASS – Associação de Afrodescendentes.

Beatriz Gomes Dias: A minha necessidade de agir de uma forma anti-racista vem da raiva. Da raiva e da vergonha. Da raiva de ter sido colocada num lugar que eu nunca escolhi. Da vergonha de ter sentido tudo o que me obrigaram a sentir sobre mim. E é isso que me dá energia para lutar para a transformação social e para mudar o estado das coisas e para dizer as coisas que eu digo. Grande parte do meu discurso e dos meus argumentos vêm da raiva. Vêm da raiva e da vergonha.

Mamadou Ba, que ouvimos há pouco.

Ricardo Esteves Ribeiro: Tu identificas-te com esta raiva?

Mamadou Ba: Sim. Porque a história do corpo negro foi sempre uma história de violência. E na verdade, como Fanon diria, e é por isso que eu tento sempre cruzá-los aos dois, Fanon e Baldwin, a violência que sente o corpo violentado, o corpo negro, é uma violência de expiação, de catarse, porque não há outra forma de nós podermos, inclusive, recentrar-nos para aquilo que importa, que é caminhar para a nossa libertação, se não pudermos ver a dimensão catastrófica que foi a violência a que fomos submetidos. É verdade que o Baldwin tinha um discurso muito visceral sobre o ódio. Mas eu acho que a visceralidade do discurso dele sobre o ódio é mais uma questão de… uma abordagem pedagógica para com os brancos, que não sabiam quem eram. Que estavam sempre por detrás do biombo do privilégio.

O que é revolucionário na obra de Baldwin é a maneira como contextualiza a raiva que sente e relaciona o racismo de hoje com o processo imperialista e colonialista branco que levou centenas de anos. E que, claro, não faz parte da narrativa oficial de quem escreveu a história.

James Baldwin: Uma das coisas que mais aflige este país é que as pessoas brancas não sabem quem são e de onde vêm. É por isso que pensam que eu sou um problema. Eu não sou um problema. A vossa história é. E enquanto vocês fingirem que não conhecem a vossa história serão prisioneiros dela. E não há dúvida de que me estão a libertar. Porque não se conseguem libertar a vocês próprios. Nós estamos nisto juntos.

Mamadou Ba: Exatamente. Aliás, ele costumava dizer que quem tem de se curar do racismo são os brancos.

Mas terminar com o racismo significa abdicar do poder, diz Baldwin. Em “Stranger in the Village”, publicado em 1953, escrevia: “A ideia da supremacia branca baseia-se simplesmente no facto dos homens brancos serem os criadores da civilização (a civilização atual, que é a única que importa; todas as anteriores civilizações são simplesmente “contribuições” para a nossa) e, por isso, são os seus defensores e guardiões. Assim, foi impossível para os americanos aceitar o homem negro como um deles, já que fazê-lo seria colocar em risco o seu estatuto de homem branco.”

Beatriz Gomes Dias: Tens toda uma cultura eurocentrada que quer manter o privilégio e o poder. Então constrói uma narrativa ficcional sobre a supremacia cultural branca. E é uma mentira. Mas é preciso tu perceberes que é uma mentira. E o Baldwin ajuda-nos a perceber que é uma mentira. Que isto é tudo uma grande ficção. Que é uma mentira que foi construída para se continuar a enriquecer sobre os nossos ombros.

Essa mentira, defende LBC, tem como objetivo perpetuar a dominação e colocar as pessoas não brancas à parte.

LBC: Então, a forma como se construiu a história, basicamente, a Europa tenta passar que é o modelo referencial de tudo e que, na verdade, o branco é o humano. O problema do mundo racista é que “tu não és eu”. Porque “tu és o diferente”. Mas se eu sou diferente, sou diferente de quem? É o branco que é a minha referência? Ele é que se posiciona como que ele é a humanidade, eu sou o canto.

Em 1948, James Baldwin foi viver para Europa. Tinha 24 anos quando viajou para Paris “com pouco mais de 40 dólares nos bolsos, nada no banco e sem sequer arranhar a língua francesa”, como escreveu no ensaio “Equal in Paris”. Até ao final da sua vida, Baldwin viveu entre os Estados Unidos e a Europa – principalmente em Istambul, na Turquia, e Paris e Saint-Paul de Vence, em França. Em 1953, escreveu “Stranger in the Village”, um ensaio sobre as várias visitas que fez a Leukerbad, uma comuna no sul da Suíça onde, segundo conta, até à sua chegada, nunca tinha estado uma pessoa negra. A reação dos residentes na vila foi de choque. Tentavam esfregar a sua pele para fazer com que a cor escura desaparecesse. Se ficasse mais de cinco minutos na rua, com certeza alguém apareceria, preocupado que tivesse apanhado um choque elétrico e fosse essa a razão do seu cabelo crespo e pele escura. “Há uma grande diferença entre ser o primeiro homem branco a ser visto por africanos e ser o primeiro homem negro a ser visto por brancos. O homem branco encara o espanto como uma homenagem, já que ele chega para conquistar e converter os nativos, cuja inferioridade em relação a ele próprio não é sequer passível de ser questionada; por outro lado, eu, sem um pensamento de conquista, encontro-me entre pessoas cuja cultura me controla e que até, num certo sentido, me criou; pessoas que me causaram mais angústia e raiva do que alguma vez sentirão e que nem sequer fazem ideia da minha existência. O espanto com o qual eu os poderia ter recebido, se eles tivessem tropeçado na minha vila africana há umas centenas de anos, talvez tivesse alegrado os seus corações. Mas o espanto com que eles me recebem hoje pode apenas envenenar o meu.”

Para Beatriz Gomes Dias, o processo colonial tem as suas consequências ainda hoje na sociedade portuguesa e em todas as que mantiveram um império.

Beatriz Gomes Dias: Um país que, tendo colónias, cria um processo, ou mecanismos de segregação e mecanismos de dominação tão ferozes como aqueles que foram desenvolvidos pelos portugueses durante o período colonial, e tendo o período colonial acabado há tão pouco tempo, ou seja, havia uma ideia completamente inquestionável da supremacia e da superioridade, quer seja cultural, social e civilizacional, que essa ideia não desapareceu.

Se, antes, a pessoa não-branca não era humana, hoje, é não-portuguesa.

LBC: Nós sabemos que na cabeça dos portugueses quem é português é o branco. Não se imagina o português negro. Não é à toa que muita gente pode me… quando se pergunta “tu és de onde?”, “sou daqui”, “daqui onde?”, “sou daqui”, “os teus pais são de onde?”, “os meus pais são daqui”.

Beatriz Gomes Dias: E porque é que não é português? Não é português porque é inferior. É inferior, é incivilizado, é primitivo. Não tenho ainda, quer dizer, não consigo defender que essa ideia de desumanização do negro tenha desaparecido, não consigo defender isso. O que eu acho é que existe uma maior sofisticação no discurso, uma forma mais elaborada. Os termos foram substituídos por outros.

Mamadou Ba: “Eles não são capaz de se integrar”. E “eles não são capazes de se integrar” nós ouvimo-lo aqui no nosso país. Quando se fala das comunidades imigrantes ou racializadas – quando se fala da comunidade cigana, por exemplo. Nós ouvimos as pessoas dizerem: “eles não são capazes”. “Eles”. Porque o “eles” ficou no lugar do “outro”, hoje. Tornou-se muito mais fácil, para não se ser acusado de racista, de pontuar a tal falta de progresso ou de evolução das ditas comunidades racializadas, com a sua própria condição cultural ou que a sua pertença étnico-racial faça com que não sejam capazes de se integrar. E se não se integram, não acompanham o progresso da sociedade, não acompanham a evolução da sociedade. Voltamos à estaca zero da questão da civilização: são civilizados ou são só bárbaros? Têm alma ou não têm alma? A alma cabe num corpo negro, ou não-branco, ou não cabe? E já estamos outra vez a voltar para a história. Ou seja, uma das grandes vantagens do Baldwin é exatamente essa: ele consegue-nos, com frases muito simples, com asserções muito simples, mostrar-nos a ligação ontológica que existe entre empresa colonial, imperialista, ligada à questão da civilização ocidental, na sua senha de controlo e dominação com o que foi (e o que é, ainda) toda a relação com sujeitos não-brancos, no seu contacto com o mundo branco.

James Baldwin: Quando as “pessoas brancas” falam sobre progresso em relação às pessoas negras, tudo o que elas estão a dizer e tudo o que podem querer dizer com a palavra “progresso” é o quão rápido e quão minuciosamente eu me torno “branco”. Eu não quero tornar-me branco, eu quero crescer. E vocês também deviam. Obrigado.

LBC: Ele utilizou a palavra “tornar-se branco”. Ele utilizou a palavra. Isso quer dizer que há um processo de “ensinar”.

A assimilação como parte do “progresso” ou da “integração” tem uma história que nos leva, mais uma vez, para o tempo colonial. O Estatuto do Indigenato, que esteve em vigor no império português, até 1961, previa direitos e deveres diferentes para indígenas que não se assimilassem aos portugueses brancos. Lê-se, no “Estatuto dos Indígenas Portugueses das Províncias da Guiné, Angola e Moçambique”, no artigo 2.º: “Consideram-se indígenas das referidas províncias os indivíduos de raça negra ou seus descendentes que, tendo nascido ou vivendo habitualmente nelas, não possuam ainda a ilustração e os hábitos individuais e sociais pressupostos para a integral aplicação do direito público e privado dos cidadãos portugueses” e, por isso, tinham de ser, por exemplo, forçados ao trabalho, numa ideologia de missão civilizadora.

Sim, isto aconteceu há menos de 60 anos. E em outras potências imperialistas, o processo era parecido. Frantz Fanon, o filósofo e ensaísta de que falámos ainda há pouco, escreveu no livro “Pele Negra, Máscaras Brancas”, originalmente publicado em 1952: “O negro deve, quer queira quer não, usar a farda que o homem branco lhe fez”.

LBC: O que uma sociedade racista sugere às populações negras é de colocar a máscara branca para ser aceite. Coloca a máscara branca e anda aí bem quietinho…

Baldwin falou sobre isso, numa entrevista ao jornalista Nathan Cohen, para o programa “Encounter”, da CBC, a cadeia de rádio e televisão públicas Canadianas, em dezembro de 1960.

James Baldwin: Durante anos sem conta, desde que nos lembramos. Todo o tempo que realmente importa, os homens negros têm sido descritos por pessoas brancas. Para que o negro escravizado pudesse tornar-se americano, ele teve de aceitar todas as definições que lhe foram oferecidas. A língua, a psicologia, a teologia, a moral, tudo. Foi definirem-se através da definição de outra pessoa. É muito importante que, quando o dia chegar, em vez de sermos definidos por outros, possamos definir-nos a nós próprios. E a ameaça, que é o que é sempre sentido pelas pessoas que nos têm descrito, é que se tu podes descrever-te a ti próprio, podes descrevê-los a eles. E se os podes descrever, o que dirias? E no caso de o Negro americano descrever pessoas brancas, podemos imaginar, acho eu, o enorme pânico que isso seria.

Baldwin incorporou no seu estilo a sua própria identidade. Na escrita, inclui traços do que chamava “Black English”, ou “Inglês Negro”, não reconhecido oficialmente. Em 1976, publicou o seu primeiro e único livro para crianças, chamado “Little Man, Little Man: A Story of Childhood”, dedicado ao seu sobrinho Tejan Karefa-Smart, ou TJ. O livro foi mal recebido e saiu das livrarias pouco tempo depois. Uma das razões foi o facto de a linguagem utilizada não seguir as normas do inglês convencional. O livro só voltou a ser reeditado novamente em 2018, 42 anos depois.

Em 1977, James Baldwin publicou um ensaio com o nome “If Black English Isn’t a Language, Then Tell Me, What Is?”, onde se lê: “O argumento sobre o uso ou o estatuto ou a realidade do Inglês Negro está enraizado na história americana e não tem nada que ver com a questão que o argumento, em si, parece colocar. O argumento não tem nada que ver com a língua em si, mas com o papel da língua. A língua, incontestavelmente, revela quem fala. Mas é também destinada, bem mais dubiamente, a definir o outro – e, neste caso, o outro está a recusar-se a ser definido por uma língua que nunca foi capaz de o reconhecer a si. (…) Houve um momento, no tempo e neste lugar, em que o meu irmão, a minha mãe, o meu pai, a minha irmã, tiveram de me transmitir, por exemplo, o perigo em que eu estava por causa de um homem branco mesmo atrás de mim, e tinham de transmiti-lo com rapidez e numa língua que o homem branco não pudesse de todo entender e que, na verdade, ainda hoje não entende. Ele não pode dar-se ao luxo de entender. Esta compreensão revelar-lhe-ia demasiado sobre si próprio, e destruiria aquele espelho à frente do qual ele tem estado congelado durante tanto tempo”.

James Baldwin: O que te faz pensar, afinal – pensei dizer isto muitas vezes -, que eu quero entrar no mundo dos homens brancos? Olha para ele.

Nathan Cohen: Mas tu és parte desse mundo.

James Baldwin: Sim, claro, toda a gente é, não há outra maneira. Mas o que eu estou a tentar demonstrar é: não há nenhum base para afirmar isso. Olha só para as provas. Qualquer razão para as pessoas brancas assumirem que os negros querem ser como elas… De facto, com base na evidência, concluímos que qualquer pessoa no seu perfeito juízo, faria o seu melhor para não se tornar neles.

PARTE IV

Durante a campanha eleitoral de 1968 para a presidência na qual era candidato, Robert Kennedy, ex-Procurador Geral da República e, na altura, senador dos Estados Unidos e irmão de John F. Kennedy, que tinha sido Presidente, até 63, quando foi assassinado, afirmou que seria possível, em 40 anos, ver um negro presidente.

James Baldwin: Eu lembro-me, por exemplo, quando o ex-Procurador Geral, o senhor Robert Kennedy, disse que era concebível que, em 40 anos nos Estados Unidos, podermos ter o negro presidente. E isso soou uma declaração muito emancipada, suponho, para as pessoas brancas. Eles não estavam no Harlem quando essa declaração foi ouvida pela primeira vez, e não ouviram e, possivelmente, nunca vão ouvir, o riso e a amargura e o escárnio com que essa declaração foi recebida. Do ponto de vista do homem na barbearia de Harlem, Bobby Kennedy só chegou aqui ontem e agora já está na corrida à presidência. Nós estamos aqui há 400 anos e agora ele diz-nos que, talvez, em 40 anos, se fores bom, talvez te deixemos chegar a presidente.

E exatamente 40 anos depois de Bobby Kennedy ter dito isto, a profecia realizou-se: Barack Obama foi eleito presidente dos Estados Unidos da América.

LBC: É claro que Obama trouxe uma esperança para muita gente. Mas Obama é uma pessoa dentro de uma estrutura de supremacia branca. É mesmo de supremacia branca. Não estou a desculpabilizar Obama, porque Obama fez tantas guerras como os outros. (…) Em muitas populações dos Estados Unidos, Obama enganou a expectativa, mas isso também é porque foi a falta de compreensão da forma de como a própria estrutura dos Estados Unidos funciona. É claro que, do ponto de vista simbólico, foi muito importante para muita gente. Eu conheci um miúdo que disse que não queria nada a ver com livros. Quando Obama se tornou presidente, ele disse “bom, agora quero estudar”. Do ponto de vista simbólico, ok, mas o que é que Obama, as políticas que Obama fez tanto em relação à imigração como a questão da militarização do Continente africano deu seguimento…

Para Mamadou Ba, apesar da vitória de Obama ter tido um papel simbólico importante, Baldwin teria criticado a sua presidência, se estivesse vivo para a ver.

Mamadou Ba: E eu acho que sim, ele ficaria contente. No entanto, eu acho que ele ficaria logo desapontado, outra vez, porque ele era muito pacifista, ele era muito anti-imperialista, e o Obama… E depois eu acho que ele era um tipo muito realista. Porque de todos os intelectuais daquela geração, ele foi dos poucos que não acreditou na quimera pós-racial. Eu acho que houve uma altura em que tivemos grandes intelectuais que acreditaram que, provavelmente, por ter havido uma derrota científica do racismo, e virando apenas a discussão sobre a questão da classe, nós podíamos burilar as desigualdades, através das lutas de classe, e acreditaram numa hipótese de uma quimera pós-racial, que resolvida através do Estado providência a questão da desigualdade, teríamos resolvido a questão racial. Eu acho que ele nunca caiu nesse erro. Eu acho que ele teria cobrado muito ao Obama a seguir, porque o que nós vimos na presidência de Obama foi precisamente isso, porque o Obama, apesar de ter, do ponto de vista simbólico, ter sido francamente uma… Haverá sempre, na História, um antes e depois de Obama – por mais que não queiramos, por mais críticas que tenhamos ao Obama, e deus sabe que são muitas -, há um antes e depois de Obama. No entanto, há um problema com o legado do Obama. Isto tem a ver precisamente com a questão do lugar. Que é, o Obama pensou, penso eu, que o melhor serviço que ele podia prestar à causa anti-racista era abstrair-se da sua cor da pele. Só que este foi sempre o convite que o branco fez ao negro. “Queres ser meu amigo, deixa de ser preto. Mas eu nunca vou deixar de pensar que tu és preto. Tu é que tens de deixar de pensar que já não és preto.” Assim, estamos juntos. E acho que o Baldwin lhe cobraria essa dívida, sem dúvida.

Foi já no final da presidência de Obama que James Baldwin voltou a ser falado. Depois do seu desaparecimento, Raoul Peck, realizador haitiano, trouxe-o de volta à vida mediática, em 2016, com o filme “I Am Not Your Negro”, nomeado para o Óscar de melhor documentário.

Ricardo Esteves Ribeiro: O que é que tu achaste do “I am not your negro”?

Mamadou Ba: Acho que faltou-lhe alguma coisa. Faltou-lhe duas dimensões que estão presentes na obra do Baldwin e que hoje são contemporâneas e que são o futuro do movimento negro. E que estão ausentes nesse filme. A questão da orientação sexual está ausente do filme.

Ricardo Esteves Ribeiro: Está totalmente apagada.

Mamadou Ba: Está apagada. É uma injustiça tremenda. Tremenda para o Baldwin, para o património que representa dentro da luta que é preciso travar na comunidade LGBT, do racismo que existe na comunidade LGBT. A comunidade LGBT branca é muito racista e é heteronormativa, até, o que é um nonsense.

Ricardo Esteves Ribeiro: O que queres dizer com isso?

Mamadou Ba: Há uma heteronormatividade tremenda na comunidade LGBT relativamente à questão racial. Porque para além de absorverem completamente todos os preconceitos da exotização do corpo negro – basta olhar para a produção literária ligeira dos movimentos LGBTs ou até do consumo comercial do movimento LGBT. A forma como os corpos negros LGBT são retratados, em comparação com os corpos LGBT brancos. Ou corpos LGBT não brancos, como são retratados, em comparação com os corpos brancos. Há uma exotização excessiva que tem a ver com um percurso cultural na forma como se imagina o que é que é a sexualidade de pessoas não brancas. Há todo um selvajamento do corpo negro no movimento LGBT.

Ricardo Esteves Ribeiro: E porque é que tu achas que está fora?

Mamadou Ba: Porque é que acho que está fora? Porque acho que o Raoul Peck.

Ricardo Esteves Ribeiro: Que é o realizador.

Mamadou Ba: Que é o realizador, e é um homem do seu tempo, e do seu contexto, e sabemos que o Raoul Peck é Haitiano, e isso tem o seu peso, porque a questão da sexualidade, da homossexualidade não é uma questão que está resolvida em contextos coloniais ou pós-coloniais.

Miguel Vale de Almeida – o primeiro deputado assumidamente homossexual no Parlamento Português, pelo Partido Socialista -, e que ouvimos há pouco, concorda que faltou explorar o lado queer de Baldwin no documentário. Queer, em inglês, significa estranho, e foi uma palavra usada pejorativamente para descrever as pessoas que não se identificavam (ou pareciam não identificar-se), com expressões de género, identidades de género, e orientações sexuais, convencionais, normativas ou heterossexais. Com o tempo, a palavra foi apropriada pela comunidade LGBTI, que agora a usa, muitas vezes, para descrever as pessoas que a compõem.

Miguel Vale de Almeida: Quer dizer, o Baldwin, só é o Baldwin, porque é também gay, não há volta a dar a isso. Mas, de facto, o filme corta completamente o aspeto da sua capacidade de intervenção nas questões sexuais.

Miguel conheceu Baldwin através do livro “Giovanni’s Room”. Foi aos 17 anos que o leu, quando vivia em Baltimore, a cidade mais populosa do estado de Maryland, no nos Estados Unidos da América.

Miguel Vale de Almeida: Era um livro extraordinário porque normalmente não se associa muito ao Baldwin relacionado com as questões raciais, não é? Mas era justamente o Baldwin da questão sexual. Que é, aliás, aquilo que eu acho que é fascinante nele. É justamente essa interseccionalidade, como agora se diz avant la lettre, com ele, era uma coisa absolutamente única, não é, e muito rara na época.

“Giovanni’s Room” foi publicado em 1956. No início do movimento pelos Direitos Civis e antes da Libertação Gay dos anos 60 e 70 – um movimento de ação direta pela liberdade das pessoas LGBT se assumirem como tal.

Miguel Vale de Almeida: E eu era um jovenzinho, ignorante, acabado de chegar aos Estados Unidos, não sei quê, e portanto sabia muito pouco de muita coisa, e não fazia a mínima ideia de que ele era negro, da primeira vez. E não havia internet e as coisas não se investigavam com a mesma facilidade. E eu acho que só tempo depois é que eu percebi quem ele era e depois fui procurar as outras coisas dele e, mais tarde, li outras coisas. E o que é interessante é que ao leres o “Giovanni’s Room”, tu percebes que há negritude no livro, mas não sabes que a própria pessoa está a falar a partir da sua própria experiência, embora ele diga que aquilo não é autobiográfico.

Ricardo Esteves Ribeiro: O David é loiro, branco.

Miguel Vale de Almeida: Exatamente.

Ricardo Esteves Ribeiro: O David, que é a personagem principal.

Miguel Vale de Almeida: Exato, ficas naquela de “bom, está a falar da questão da sexualidade e a questão da sexualidade é aracial”. No fundo, ficas com essa impressão, ela não é racializada. Mas é, claramente. E quando, depois mais tarde, percebo o resto da obra dele, retrospectivamente percebo a importância que estava ali de ser um autor negro.

Um escritor queer e negro publicar um livro que contava uma relação homossexual entre dois homens, estava à frente do seu tempo. Podia ser perigoso, até. Mas foi justamente a interseccionalidade, de que fala Miguel Vale de Almeida, que fez de Baldwin o escritor que foi.

Ricardo Esteves Ribeiro: Explica o que é a interseccionalidade.

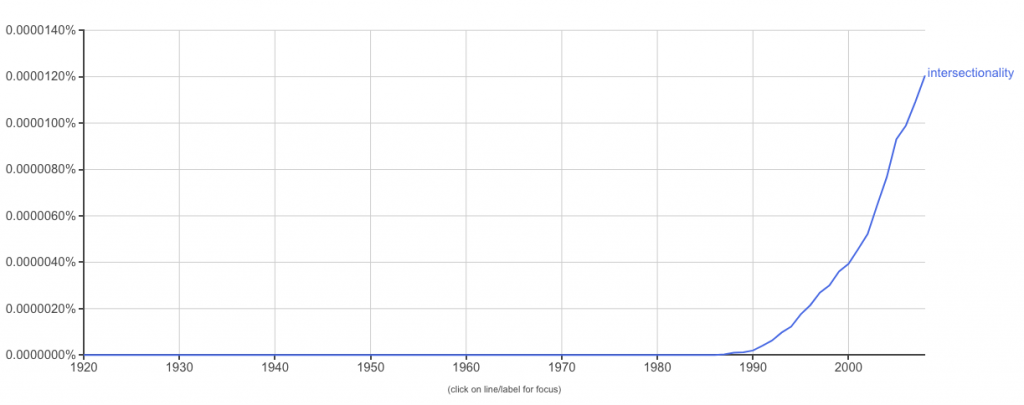

Miguel Vale de Almeida: Bom, é uma palavra complexa que apareceu para dizer uma coisa muito simples: que é a tentativa, quando se olha para questões de discriminação, desigualdade de oportunidades, política identitária, não se olhar apenas para um dos vetores que vêm dos movimentos sociais identitários, mas olhar para as diferentes composições identitárias de uma pessoa. Para as posicionalidades complexas que existem. A primeira vez que isso surgiu, surgiu a partir de uma (acho que é socióloga), a Crenshaw [Kimberle], que inventou o termo a partir da primeira grande preocupação sobre essa questão, que foi entre as feministas negras americanas, e não só.

Ricardo Esteves Ribeiro: Isso foi em que ano, já agora?

Miguel Vale de Almeida: Isto já se pensava nos anos 70 e 80, mas nos anos 90 a coisa é bastante estabelecida nos próprios movimentos porque as mulheres negras feministas sentiam a contradição entre a participação no movimento feminista, onde eram tratadas sobretudo como negras, e a participação no movimento negro, onde eram tratadas sobretudo como mulheres. E, portanto, sentiram a necessidade de, do ponto de vista teórico, perceber de uma forma mais fina as diferentes camadas que constituem qualquer pessoa, e como é que isso se articula politicamente, e as contradições e tensões que isso gera. Se pensares em termos de classe, sexualidade, género, raça, etnicidade, religião, etc, etc, tens de facto camadas que se cruzam interseccionalmente de uma forma muito mais rica.

Se olharmos mais uma vez para o Ngram, o projeto da Google que analisa a frequência das palavras ao longo do tempo, percebemos que a palavra “intersectionality” aparece apenas nos anos 80.

A primeira vez que ela é usada é, aliás, em 1987, exatamente no ano em que Baldwin morre, vítima de cancro. “Baldwin era interseccional antes de “interseccional” ser uma classificação”, disse, à cadeia de televisão norte-americana NBC, Chris Freeman, linguista doutorado em língua Inglesa, professor na Universidade da Califórnia do Sul, nos Estados Unidos: “Ele é a razão porque hoje existe a palavra”. Na mesma peça da NBC, “James Baldwin’s Sexuality: Complex and Influential”, Michelle Gordon, também doutorada em língua inglesa e professora assistente na Universidade de Emory, nos Estados Unidos, disse: “Ser negro na américa. Ser negro e gay na américa. Ser um negro americano na Europa. Ser negro e gay no mundo. Tudo isso dá-lhe um estatuto de estrangeiro, que lhe dá a capacidade de ver o mundo tão nitidamente, porque ele não se encaixava totalmente nele”.

Miguel Vale de Almeida: A forma como ele fala de raça. Ele explica muitíssimo bem o que é que é ser negro nos Estados Unidos, mas ele explica isso de uma forma que eu acho que só é possível ao mesmo tempo sendo um gay politizado. Isto é, ele percebe que a coisa não se organiza apenas através da divisão branco-negro, porque ele percebe as questões de género e sexualidade que organizam qualquer um desses segmentos. Quer o branco, quer o negro. E percebe como é que se reproduzem ideias, por exemplo, de masculinidade, ideias de família, de parentesco, etc., como formas de reproduzir a hierarquia racial também.

Jornalista: Quando estavas a começar como escritor, eras negro, pobre e homossexual. Deves ter pensado para ti próprio “Meu deus, quão mais desfavorecido posso ser?”.

James Baldwin: Não, eu pensei que tinha ganho o “jackpot”. Era tão ultrajante que não conseguiria ser pior, então tive de encontrar uma maneira de usar isso.

Não foi apenas “Giovanni’s Room” que abordou questões LGBTI. Também livros como “Another Country”, publicado em 1962, “Tell Me How Long the Train’s Been Gone”, publicado em 1968 e vários outros ensaios, abordavam o tema. Ainda assim, nos dias de hoje, Baldwin está longe de ser reconhecido pela sua influência queer, lamenta Miguel Vale de Almeida.

Miguel Vale de Almeida: Se tu perguntares a uma pessoa para fazer uma lista imediata de figuras icónicas que representem os homens gay nos Estados Unidos, aparece-te o Harvey Milk, aparece-te não sei quem, mas não te aparece o Baldwin dito pela maior parte das pessoas, o que é uma pena.

Mas se para muita gente James Baldwin é descrito como homossexual, para ele a orientação sexual não era uma coisa fechada, limitada. Em 1984, em entrevista à revista The Village Voice, disse: “A palavra “gay” sempre me soou errada. Nunca percebi exatamente o que ela queria dizer. Não quero soar distante ou paternalista porque não é isso que sinto”. O jornalista Richard Goldstein pergunta: “Nunca pensou em si como sendo “gay”?”. Baldwin responde: “Não. Eu não tinha uma palavra para isso. A única que tinha era “homossexual” mas não cobria exatamente o que quer que fosse que eu estava a começar a sentir. Mesmo quando comecei a perceber coisas sobre mim mesmo, e comecei a suspeitar quem era e no que me poderia tornar, ainda era algo pessoal, realmente pessoal”.

Miguel Vale de Almeida: E esse era o discurso da época em que ele foi formado. O próprio movimento de Libertação Gay dos anos 60 era muito mais marcado pelas questões do Flower Power e da crítica à sexualidade normativa do que propriamente uma proposição de uma identidade gay. Era muito mais o arauto de formas de libertação sexual, portanto pansexuais. Assim como muito do feminismo e do movimento de libertação das mulheres tinha esse elemento. Tinha uma presença lésbica muito forte mas que nem se assumia especificamente como tal. Tudo isso se perdeu. As coisas depois formataram-se mais em identidades.

Mavis Nicholson: Existe um preconceito que, numa altura, foi contra homossexuais.

James Baldwin: Numa dada altura?

Mavis Nicholson: Sim, espera. Quando era um crime. Depois, foi removido.

James Baldwin: Na lei.

Mavis Nicholson: E as pessoas pareciam começar a aceitar. Mas volta de novo, agora, por causa do HIV.

James Baldwin: Nunca foi a lado nenhum. Nunca foi a lado nenhum. Estava fora (???) porque a legislação mudou. Eu sei disso. Em questões homossexuais como esta é como o que chamas de “questão racial”. Ninguém, nenhum homem e nenhuma mulher, é precisamente o que acha que é. O amor está onde o encontras.

PARTE V

James Baldwin foi um revolucionário. Na maneira como pensava e enquadrava teoricamente o racismo, como o relacionava com o passado colonial e como imaginava a sua resolução: o racismo é um problema dos brancos, dizia, e, para que, um dia, vivêssemos numa sociedade justa, era necessário que quem tem o poder tivesse a coragem de enfrentar a história. Mas Baldwin foi ainda mais longe: enquanto questionava o racismo estrutural, desafiou as normas convencionais – no que toca à linguagem, à integração ou à orientação sexual. Talvez, por isso mesmo, tenha sido esquecido. Quando, ironicamente, foi um dos artistas e pensadores mais influentes da sua geração.

Nathan Cohen: Deixa-me fazer-te uma pergunta direta: nestas circunstâncias, no teu coração, não és, basicamente, muito pessimista em relação ao futuro dos negros nos Estados Unidos?

James Baldwin: Não.

Nathan Cohen: Não?

James Baldwin: Não. Eu não sou um pessimista. Os pessimistas, tenho percebido, estão em silêncio. Eu também não sou amargurado, por exemplo. As pessoas amarguradas também estão em silêncio. Não, não sou pessimista. Eu não sei como isto vai ser alcançado, mas tem de ser alcançado. Por isso, nós vamos consegui-lo.

Fotografia: Sjakkelien Vollebregt / Anefo / CC0 [CC BY-SA 3.0 or GFDL], from Wikimedia Commons